Belén renuncia al paraíso

Una comunidad de la Amazonía parece resignada a olvidar la belleza de la selva y vivir en un botadero.

¿Tiene salvación?

Durante la infancia escuché hablar de Belén en las sobremesas. Nunca olvides que tus abuelos son de allá, me decía mi padre, y contaba las anécdotas de cómo se conocieron en un intercambio de fotografías para después casarse en el Perú. Cuando crecí me enteré que había otro Belén en mi propio país, en Iquitos. Una ciudad flotante, con casas de madera construidas sobre pilares y los techos de palmas tan juntos, que los vecinos podían observarse siempre y conversar a los gritos. Con ese Belén selvático, más tangible, soñé muchas veces.

Un sábado por la mañana llegué a Belén y descubrí que es el distrito más contaminado de toda la cuenca amazónica. Al mismo tiempo, encontré la población de niños más grande y entusiasta que jamás he visto. Y aprendí que todo tiene que ver con el río.

Gallinazos a una cuadra del mercado de Belén.

Gallinazos a una cuadra del mercado de Belén.

Para llegar a la zona baja de Belén, la que se sumerge en las aguas del Itaya, atravieso a pie el mercado más concurrido de Maynas. Sigo a un riachuelo pestilente que corre paralelo a los puestos de los vendedores. Alcanza el puerto y, como yo, el río. Alquilo una canoa motorizada conocida como peque peque. Me alejo del bullicio y de los vapores del mercado. El sol está alto, las nubes brillan rechonchas y blancas, y las casas de madera me dan la bienvenida con sus toallas de colores meciéndose en las barandas. Me saludan algunos pobladores cuando notan mi cámara de fotos. Supongo que están acostumbrados a los turistas, a los periodistas, a las organizaciones no gubernamentales y a los políticos. Suele ser así cuando hay pobreza.

Agua y plástico: una alegría reciclada.

Agua y plástico: una alegría reciclada.

Los habitantes de esta zona de Belén soportan un ciclo natural de sequías e inundaciones. Durante medio año, en la época de creciente, las calles, las pistas y los primeros pisos se transforman en canales. Las motos son reemplazadas por peque peques y canoas. Los arcos de las canchas de fútbol son trampolines. ¿Cómo se puede instalar aquí un sistema de alcantarillado? ¿Cómo se puede sobrevivir sin él? Debajo de algunas casas hay letrinas construidas con planchas de latón. Un ingenioso recurso para mantener la privacidad, pero carente de tuberías. Todo cae directo al río. Puedo escucharlo. Puedo verlo.

Padre enseña a hija a nadar. Están a 100 metros de la basura.

Padre enseña a hija a nadar. Están a 100 metros de la basura.

Algunos hombres lanzan ollas al agua con un cordel y señoras se arrodillan frente a sus casas para lavar la ropa. Les pregunto si tienen agua potable. Me dicen que la compran a diez céntimos el balde a los vecinos que sí la tienen. Cocinan con agua limpia, pero no pueden gastarla para lavar la ropa. Una de las señoras, Rosario Dávila, me invita a conocer su casa. Me muestra un caño de plástico unido a una tubería delgada como dos dedos juntos. Me sonríe con ojos orgullosos. El agua cae a una batea, un chorro escueto, pero firme. Yo la vendo, me confiesa. Observo a través de las tablas de madera el fondo de la casa. Le pregunto cómo puede vivir sobre tanta basura con su papá de noventa años y su hijo de trece. Dos gallinazos esperan a que la corriente les alcance una bolsa con restos.

-La saco con un palo o la arrimo, pero el agua siempre la regresa. Ya me cansé, esa es la verdad.

Le pregunto si hay canoas-basureros. Me responde que alguna vez los hubo.

Bañarse en el río contaminado es tan común como las promesas electorales.

Bañarse en el río contaminado es tan común como las promesas electorales.

La municipalidad no recoge los desperdicios ni hay letreros donde se lea qué hacer con ellos; los pobladores tampoco se organizan para transportarlos a Iquitos. Los lanzan al río desde hace más de cuarenta años. Por eso en época de vaciante, cuando el terreno por fin está seco, los pobladores transitan sobre basura. El ruido que generan las botellas de plástico se impone al de las aves silvestres. En Belén, el paso de la vida terrestre a la acuática parece no traer consigo una estrategia sostenible de saneamiento.

Tener agua potable o acceder a un sistema de alcantarillado es un legítimo derecho y ellos parecen poder prescindir de lo que para otros es básico y urgente. En esta casa hay agua potable; la venden a los vecinos.

Tener agua potable o acceder a un sistema de alcantarillado es un legítimo derecho y ellos parecen poder prescindir de lo que para otros es básico y urgente. En esta casa hay agua potable; la venden a los vecinos.

Algunos me cuentan que llegaron siendo jóvenes a la zona baja de Belén para hacer su servicio militar o huir de otras regiones de la selva amenazadas por el terrorismo o el narcotráfico.

-¿Por qué se quedaron si no hay agua potable, si hay tanta basura?

-Porque es bonito y todos nos conocemos.

Me pregunto si los pobladores viven adormecidos por el ruido de sus televisores o sus radios, porque es lo que observo dentro de las casas, en vez de refrigeradoras o cocinas. Tener agua potable o acceder a un sistema de alcantarillado es un legítimo derecho y ellos parecen poder prescindir de lo que para otros es básico y urgente.

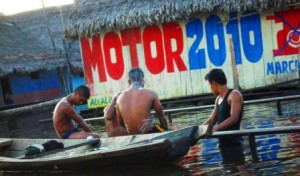

Casas, letrinas, basura viva y gallinazos y propaganda electoral en la zona inundable de Belén.

Casas, letrinas, basura viva y gallinazos y propaganda electoral en la zona inundable de Belén.

Continúo mi recorrido por Venecia, un canal estrecho, largo y poco profundo. Una niña transporta a sus amigas en canoa y junto a ellas, un niño intenta remar desde una balsa rota. Hay una ferretería y una panadería de cemento. El agua ingresa a través de sus rejas y hace temblar los candados que las protegen. Navego junto a la escuela Estrellita de Jesús. Veloces como lagartijas, algunos escolares se trepan a las escalinatas y al balcón, a los arcos oxidados de la cancha de

Acrobacias acuáticas por fútbol.

Acrobacias acuáticas por fútbol.

fútbol. Se lanzan al río de cabeza, de espaldas, de pie. Sus piruetas son impresionantes. Nadan rápido. Son acróbatas a los que nadie ha descubierto. Sus perros los esperan en el agua. Cerca del arco de fútbol, un padre acuna a su hija de dos años y le pide: “flota, flota”. Un niño bracea con un flotador de botellas debajo de sus brazos. El plástico envenena el río, pero es al mismo tiempo parte de una diversión reciclada. Hay una dependencia del río como del plástico. Otro niño escala un poste de alumbrado y nadie le grita que podría electrocutarse. Su felicidad es simple. Están acostumbrados al riesgo.

A la crisis sanitaria se suma el abuso infantil y el abuso contra la mujer.

A la crisis sanitaria se suma el abuso infantil y el abuso contra la mujer.

El Belén peruano está muy lejos de ser una ciudad sagrada o pintoresca. No es la ciudad elegida para el nacimiento de un niño que luego se convertirá en redentor. Y que uno de sus canales se llame Venecia no me parece gracioso ni romántico, sino absurdo. El hospital regional de Iquitos evacúa sus aguas servidas en Belén, en los canales del Itaya. Y en el embarcadero de “El Huequito”, desde donde se recogen a los turistas que irán a los cruceros por el Amazonas o a los Lodge, hay una catarata de cuatro metros de alto. A nadie engaña. La llaman “el desagüe fino”. Los turistas se cubren la boca con las manos. Si el agua los salpicase se enfermarían de inmediato del estómago.

Niñas jugando

Niñas jugando

¿Están vacunadas?, les grito a unas niñas desde mi peque peque. ¡Sí!, me responden. Se agrupan en el primer piso de una casa flotante. Aquí las aguas no son tan profundas; la vegetación lucha por asomarse entre las casas que se pierden en un río de basura. ¿Contra qué?, les pregunto a las niñas. Contra el sida, dice una. Sostiene un palo de escoba con el que juega a mover desperdicios. Todas la festejan. Yo no puedo reírme de su inocencia, aunque lo intento. La canoa se ha anclado por culpa de la basura y el motorista no consigue arrancar el motor. Me llevo la cámara a los ojos y acerco el lente al agua. No puedo distinguirla; estoy en un muladar flotante y espeso como una sopa. Botellas de plástico y de vidrio. Bolsas llenas y vacías. Cáscaras y restos de frutas podridas. Excrementos. Cadáveres desmembrados de animales. Basura viva. El hedor es amenazante, invasivo. Me extraña que no haya moscas. Sería lo normal. Miro hacia arriba. Gallinazos y más gallinazos. Están en los techos atravesados de cables. No vuelan. Observan el banquete que tienen siempre a disposición. Nunca he visto tanta basura en mi vida, ni siquiera en un relleno sanitario. Los niños se siguen riendo mientras nos alejamos remando. El motorista me pide que imagine cuánta basura hay debajo de nosotros. No comprendo cómo la población puede bañarse, lavarse los dientes, jugar con esta agua y al mismo tiempo contaminarla tanto. Recuerdo que, por instinto, los animales de cuatro patas no viven sobre su propio excremento.

En los bares flotantes conocidos como

En los bares flotantes conocidos como

La mayoría de casas de este barrio están pintadas de propaganda electoral. Cuando hay pobreza hay manipulación. Los candidatos se aseguran los votos, gracias a la fórmula inalterable: aguardiente, bailarinas, promesas de trabajo. Por ejemplo, pobladores del barrio de Pueblo Libre son nombrados miembros de seguridad del mercado de Belén. Les dan mazos, uniformes y quinientos soles mensuales. La expectativa del empleo nuevo se quiebra pronto, porque ninguna promesa se cumple por tiempo suficiente. Y como vuelve la frustración; también, la delincuencia.

Gallinazos

Gallinazos

Regreso al puerto y atravieso el mercado. La basura se acumula en todas las esquinas. Son las tres de la tarde y recién será recogida a las nueve de la noche por camiones recolectores. Los gallinazos caminan hacia los montículos y, como una jauría domesticada, se alimentan sin disputarse la comida ni moverse si alguien pasa a su lado. Son tantos sobre los techos del mercado y los cables que hacen sombra. En Lima nos asustamos apenas vemos gallinazos, porque alertan de lo podrido, de lo que está muerto.

Gallinazos a la expectativa en el mercado de Belén. Son tantos que hacen sombra. El cielo también está plagado de cables.

Gallinazos a la expectativa en el mercado de Belén. Son tantos que hacen sombra. El cielo también está plagado de cables.

Son un símbolo de mal augurio. En Belén, personas y aves carroñeras aprendieron a convivir sin espantarse. A medida que fue creciendo la población humana, aumentó la cantidad de basura y con ella, los gallinazos se convirtieron en una plaga, una tolerable.

Las escalinatas que rodean el mercado son un micromundo de peluquerías al paso y de vendedores de baratijas. Los traficantes de ropa donada ofrecen shorts a diez soles y camisas a cinco. Un look de segunda mano al que los muchachos llaman “muertito style”. Hacia las cinco de la tarde cuando muere el sol, las mujeres se entregan al bingo callejero; los hombres, a las cartas y al aguardiente.

Las escalinatas que rodean el mercado son un micromundo de peluquerías al paso y de vendedores de baratijas. Los traficantes de ropa donada ofrecen shorts a diez soles y camisas a cinco. Un look de segunda mano al que los muchachos llaman “muertito style”. Hacia las cinco de la tarde cuando muere el sol, las mujeres se entregan al bingo callejero; los hombres, a las cartas y al aguardiente.

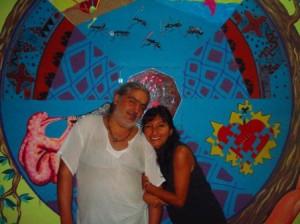

Ya en Iquitos conozco a Itala Morán, trabajadora social, y a Luis “Puchín” González, comunicador social. Sin ser loretanos -ella es de Lima, él de Mollendo- trabajan desde hace catorce años en Belén e Iquitos con niños y adolescentes en situaciones de riesgo. Están al frente de La Restinga: en el habla amazónica, una zona de tierra seca y segura que no se inunda durante la creciente. Estamos en un restaurante al aire libre en el malecón Tarapacá. Los niños se les acercan a cada rato a darles besos; muchos visitan los talleres de La Restinga o reciben consejería.

Itala y Puchín de La Restinga: La dupla de la esperanza

Itala y Puchín de La Restinga: La dupla de la esperanza

Son las once de la noche y están trabajando. Venden golosinas. Puchín me dice que suelen amanecerse cuando deberían dedicar las mismas horas a estudiar y a divertirse; lo mismo sucede en Belén. ¿Por qué las autoridades no hacen algo para evitar la contaminación, por qué no ayudan a los niños explotados?, le pregunto a Itala. Me sorprende contándome que los dos alcaldes que ha tenido Belén son médicos –“salud pública cero”, me dice- y que el último se quedó dormido el día que se firmó finalmente el acta de compromiso por un distrito saludable.

Catarata de basura en el

Catarata de basura en el

Vuelvo al mercado de Belén por unas últimas fotos. Me doy cuenta de que me he acostumbrado a los vendedores bullangueros, a la visión de la carne de animales expuesta durante horas al escrutinio de los gallinazos. Sin embargo mi cuerpo rechaza, y no es por mi visión occidental de la existencia, la desidia cotidiana que algunos podrían llamar “sopor selvático”, esa que permite que un río se inunde de basura y que el Amazonas se convierta en unos años en la letrina habitable más caudalosa del mundo.

----

Este reportaje lo escribí para Etiqueta Negra y fue publicado a fines del año pasado. Yo tomé las fotos. Agradecimientos: Tábano Comunicaciones, La Restinga, María Isabel Pérez.