Los Asháninkas: la guerra, el bosque, la incertidumbre (El Informe de la CVR y las tareas pendientes)

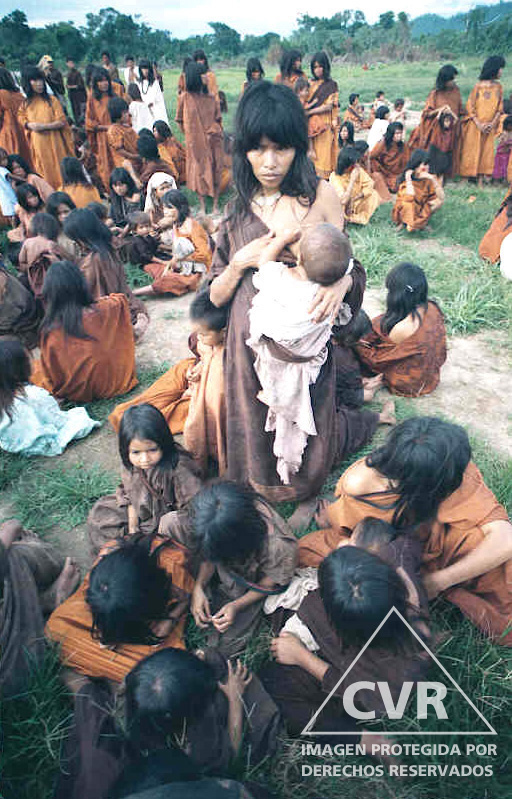

Dentro de la exposición fotográfica Yuyanapaq, estrenada luego de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), existe una fotografía particular que siempre me llamó la atención. Es la de un niño, mirando fijamente al lente, con los brazos extendidos. Tiene una enorme cicatriz que le atraviesa parte de la mejilla izquierda. Se llama Lucio y es asháninka. La herida la hizo un terrorista de Sendero Luminoso cuando era muy pequeñito, simplemente porque se puso a llorar.

El bosque y el espíritu

La selva central debe ser uno de los territorios más impactantes y hermosos del país. Una estela profunda de, biodiversidad y floresta, nos abre el camino repleto de bosques, río y muestras implacables de vida en todas sus manifestaciones. La zona también alberga el territorio ancestral donde se asentaron naciones que han tenido participación principal en el devenir de la región.

Uno de ellos son los asháninkas, ubicados principalmente en las cuencas de los ríos Ene, Tambo y Perené. La enorme mayoría se concentra en la zona del VRAEM, alrededor de 10 mil km. cuadrados. La población difiere ampliamente, pues existen zonas de no más de 10 personas, mientras existen comunidades de hasta 1500 individuos. Son, pues, el pueblo originario amazónico más numeroso del Perú. Actualmente se cree que habitan la zona más de 60 mil habitantes del pueblo (aunque algunos creen que llegan a 90 mil, desperdigados alrededor de todo el territorio nacional)

La cosmovisión asháninka fomenta una profunda conexión entre el habitante y el sistema ecológico. La cosmovisión los acerca al bosque, a su protección y defensa.

La guerra y la barbarie

En la historia del país, usualmente plagada de omisiones, deformaciones y olvidos, aún no se ha logrado calibrar en su exacta dimensión el sufrimiento de los asháninkas, diezmados por la locura terrorista desatada entre los años ochenta y noventa, sin pensar en un genocidio.

Los asháninkas se consideran un pueblo guerrero por naturaleza. Históricamente, sin embargo, han convivido con un clima de violencia y explotación. Una de las rebeliones más simbólicas contra el yugo español, representados en ese entonces por los sacerdotes franciscanos, es la de Juan Santos Atahualpa, un personaje rodeado de mito, quien sublevó a los indígenas, desde ese entonces llamados campas, a mediados del siglo dieciocho.

Posteriormente, en 1889, se establece en la zona la Peruvian Corporation, famosa compañía cauchera administrada por Julio César Arana, quienes reciben una concesión en el territorio para la explotación comercial. Los niveles de esclavitud y tráfico de indígenas alcanzaron niveles abrumadores (Leer, al respecto, el libro "Arana, rey del caucho", de Ovidio Lagos).

No hace mucho, en 1965, los habitantes del Gran Pajonal y Satipo se encontraron en medio del enfrentamiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el ejército (NA: Mirar aquí una muy interesante ponencia sobre los asháninkas y la violencia, a cargo del antropólogo Oscar Espinosa)

Los primeros senderistas llegaron a la zona, a mediados de los años ochenta del siglo pasado, huyendo del cerco que habían dispuesto las fuerzas armadas en la sierra sur, apoyados por colonos que se dedicaban al cultivo de coca. El corredor natural de la huida fue, evidentemente, la selva central. También crearon una suerte de defensa que los cubriera. Ahí estuvieron los habitantes de la zona, para formar esa suerte de escudos humanos. La política inicial de los foráneos fue generar cierta compenetración con algunos indígenas, que veían con expectativa esta llegada. Se generó una cierta división, pero al mismo tiempo una fractura. La invasión llegó por el lado de la confianza.

Una vez torcida la voluntad y ganado el sojuzgamiento, se crearon Comités Populares, un eufemismo para generar una suerte de campos de concentración, donde los cautivos eran sometidos a trabajo forzado, esclavitud, tortura y, en algunos casos, ajusticiamiento. Los asesinatos de los rebeldes, con cuchillo o soga en el cuello, debían ser presenciados por su propia familia y, en el esplendor de la barbarie, después se obligaba a festejar con masato, risas y vivas al “Presidente Gonzalo” y la denominada “guerra popular”. Según testimonios dados a la CVR, los terroristas a veces paseaban con bolsas de arena que las hacían pasar por municiones. Muy poco tiempo después, se empezaron a llevar a niños de entre 10 y 15 años con el fin de adoctrinarlos y prepararlos para servir como combatientes.

Había la obligación, además, de que abandonaran sus costumbres. Mediante la sujeción, fueron conminados a dejar su lengua originaria y hablar quechua o español. Lo más terrible llegó también como parte de la locura. Dentro de un plan salvaje y delirante, las mujeres asháninkas empezaron a ser violadas sistemáticamente. Uno de los propósitos ocultos era de generar un lazo inevitable entre la agredida y el agresor. Con los embarazos, se generaba también una relación extraña, en la que la madre dependía del senderista y a la vez el niño dejaba de ser completamente indígena. Una lógica perversa y letal.

En los noventa, Sendero había tomado el control del Ene y el Tambo. El ejército empezó a atacar. La resistencia terrorista consistió en usar a los asháninkas como escudos humanos.

La muerte generó la resistencia. Poco a poco se organizaron huidas. Algunos niños y adultos escaparon de los campamentos. Se inició la gesta de sublevación. Emilio Ríos, Kitóniro, jefe de la comunidad Poyeni, fue uno de los primeros que decidió organizarse y luchar contra el senderismo. Decidieron formar el Ejército Asháninka y luchar. Recuperar sus tierras, con o sin el apoyo de las Fuerzas Armadas (incluso, la Marina se lo negó en primera instancia). Poco a poco empezaron a generarse reveses por parte de los terroristas.

En Puerto Ocopa, donde el convento franciscano fue sistemáticamente atacado y destruido, se generó un lugar de resistencia, además de refugio de quienes huían. Las figuras de los sacerdotes Mariano Gagnon y Teodorico Castillo tomaron dimensiones heroicas. En setiembre de 1991, un grupo de 169 asháninkas de Cutivireni, con el apoyo del padre Gagnon, fueron trasladados por vía aérea al otro lado de la cordillera, al valle del Urubamba, en una gesta épica que queda reflejada en la memoria de quienes la vivieron (uno de ellos, el periodista Gustavo Gorriti, quien hizo una crónica de guerra para la revista Caretas).

La guerra continuó y el Ejercito Asháninka fue recuperando terreno. Hicieron rondas para recuperar a los cautivos e incursiones sorpresa sobre las bases de Sendero. Además de Kitóniro, apareció la figura de Santiago Contoricín, quien estudiaba pedagogía en Huancayo y volvió a su pueblo para liderar la sublevación. Finalmente, las fuerzas armadas entendieron que podían tener a los asháninkas como aliados importantes. Con los terroristas diezmados y derrotados temporalmente En 1991, se instaló en la comunidad Cutivireni una base militar. Se forma el comité de autodefensa de la zona.

Las consecuencias

En 1986, las estadísticas hablaban de la existencia unos 60 mil asháninkas. Luego de la guerra contraterrorista, las cifras son apabullantes y desoladoras. 10 mil de ellos fueron desplazados de sus territorios. Cinco mil permanecieron secuestrados o en condición de cautiverio. Entre 30 y 40 comunidades desaparecieron. Seis mil personas fueron asesinadas o murieron por efecto directo del conflicto, aproximadamente el 10% de toda su población.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha testimoniado en su Informe Final este momento dramático en la historia del país de modo muy particular (mirar las historias representativas de la violencia). No solo como memoria de un derramamiento de sangre que llevó a un virtual genocidio de un pueblo, sino también porque representa uno de los dolorosos capítulos que la guerra que decretó Sendero Luminoso, los cuales no han sido calibrados en su real dimensión. En términos concretos, solo el exterminio indígena durante la época del caucho es comparable con lo que sucedió en la selva central entre los años ochenta y noventa (mirar, además, las sumillas de algunos de los testimonios de asháninkas dados en la Audiencia de la CVR realizada en Huancayo).

La introspección ha sido dolorosa. El trauma ha tratado de ser combatido de diversas maneras. De hecho, Sendero generó un quiebre irremediable en la confianza de los asháninkas. El desplazamiento de grandes cantidades de comuneros ha generado además, cambios irremediables en la estructura demográfica. Un problema adicional que vulnera el ejercicio de sus derechos ciudadanos y su protección, inclusive para transitar o efectuar trámites, es la falta de documentos de identidad y certificados que se perdieron durante la violencia, a raíz de que los registros civiles fueron destruidos. Tampoco han logrado encontrar un nivel de compenetración que les permita acceder a un adecuado programa de recuperación de sus derechos civiles y políticos.

Durante mucho tiempo, los asháninkas evitaron hablar de la barbarie. No nombraban a sus muertos por temor a volver al dolor. Según el antropólogo Oscar Espinosa, hoy han decidido hablar más, aunque no les guste del todo. Las mujeres tienen un rol fundamental, no solo confesando los horrores de las violaciones, sino también transmitiendo a sus hijos la memoria de los aciagos años. Se busca evitar que suceda nuevamente, que no los vuelvan a engañar.

Existe aún un tema pendiente con el apoyo a los desplazados. Una de sus más importantes dirigentes, Luzmila Chiricente Mahuanca, es miembro de Consejo de Reparaciones, encargado del Registro Único de Víctimas de la guerra interna. Se dice que el llamado desplazado asháninka no busca socializar en un entorno diferente. Muchas de las acciones que se han aplicado tanto desde el Estado como de los privados no han logrado cavilar en su totalidad la relación que tienen los indígenas con el territorio amazónico. Como bien se señala “el repoblamiento es una categoría que alude a llenar un espacio, un vacío. En el caso de la Amazonía, dicho vacío no existe”.

La incertidumbre

Luego de la guerra contra el senderismo, el pueblo asháninka buscó empoderarse del territorio, como parte de una visión de vencedores. Se lanzaron a las elecciones, las ganaron en varias zonas, como parte de un espíritu de autoridad moral. Según la coordinadora Jésica Cipriano, existían hasta mediados del 2010 unas 345 comunidades indígenas, aproximadamente, la mayoría asháninkas, en el VRAEM.

Los niveles de desnutrición son bastante fuertes, sobre todo en los niños. El analfabetismo, no obstante haberse reducido notablemente en los últimos años, sigue siendo mucho mayor a la tasa promedio nacional. Según el coordinador del programa de desarrollo de CARE, Antonio Sancho, el déficit educativo es clamoroso. El 87% de escuelas es unidocente, con profesores no titulados. Existen solo 39 escuelas para más de dos mil niño y solo el 9% de alumnos de estos logra terminar la primaria en seis años. En la zona del Ene apenas existen cuatro instituciones reconocidas oficialmente para educación. El nivel de deserción es alto.

El nuevo siglo, además, los encuentra enfrentados con la alianza entre el terrorismo y el narcotráfico, que sigue golpeando las poblaciones de la zona. No hace mucho, por ejemplo, para las celebraciones de San Juan, una columna senderista liderada por el camarada Gabriel y 50 hombres incursionó en el poblado asháninka, en La Convención, pidiendo refuerzos para combatir al gobierno y a las fuerzas armadas.

La incertidumbre persiste. Y esta ha adquirido la fuerza vinculada con la vulneración de sus derechos territoriales. Ahora tiene que ver con la amenaza de las empresas brasileras. Durante el anterior régimen gubernamental de Alan García se aprobó un plan para construir cinco centrales hidroeléctricas en las cuencas de los ríos Ene, Tambo, Perené y Pichis, con una capacidad de generar 6.500 megavatios, para ser exportadas al Brasil. Algunas de ellas incluso se preveían establecer en áreas naturales protegidas. La lucha de la Central Asháninka del Río Ene (CARE) fue inmediata, desde el lado comunicacional como legal.

Aunque el proyecto fue suspendido en el actual gobierno, la tensión aún sigue. Se calcula que cerca de 18 mil personas (entre ellas 10 mil asháninkas) serían los afectados de aplicarse el plan completo (aquí un informe hecho en su momento sobre el problema)

Señala Oscar Espinosa que mientras los recursos no estén asegurados, los asháninkas van a seguir viviendo en tiempos de guerra. Existen respuestas que no han llegado y soluciones que no se han logrado ejecutar. La memoria aún es frágil, la expectativa y psicosis por la vuelta de Sendero, aliado natural del narcotráfico, es fuerte. Resulta muy difícil que se pueda borrar el pasado. Solo queda seguir viviendo, aunque sepan que deben seguir viviendo en un estado mental de incertidumbre permanente.

(N.A: Las fotografías son parte del Archivo Yuyanapaq, de la CVR, tomadas por Vera Lentz, Alejandro Balaguer y Cecilia Larrabure. Seleccionadas para la versión inicial de esta crónica, publicada originalmente en Número Zero. La que aquí se presenta es la versión corregida, aumentada y final).