"La muerte es una sombra": un debut irregular

Sobre el primer libro del narrador Stuart Flores.

Henry James dice que el deber del narrador es hacernos vivir la historia, hacernos creer, por ejemplo, que habitamos una casa haciéndonos sentir que estamos en ella y no viéndola como en una postal. Esto, claro, no se consigue diciéndonos de qué color es dicha casa, o cuántos pisos y estacionamientos encontramos en ella, si tiene un jardín interior o solo uno que da a la calle, o acaso, con algo de suerte, los dos; todo esto no es más que referencial si es que no se ha logrado que el lector sienta cómo crepita el piso de madera bajo sus pies con cada paso, o sepa exactamente en qué habitación una pequeña corriente de aire que no se halla en ningún otro espacio de la casa lo llevó a montar su estudio o biblioteca en ese lugar; nada más real que saber el olor de esa casa.

Esto, desde luego, solo lo llegamos a conocer, a percibir, a través de un tercero que es siempre el personaje o el narrador que acaso sea el personaje más importante de toda historia. A través de su experiencia, de cómo la casa les afecta, logramos apropiárnosla. Esta es la diferencia entre un autor principiante y uno más cuajado: mientras el primero decorará con colores llamativos la fachada de la casa que nos invita a visitar el otro solo dejará un tapete en el pórtico sabiendo que nosotros los lectores tomaremos la llave bajo ese tapete para ingresar a esa casa que ya habíamos conocido de alguna u otra manera a través de otras.

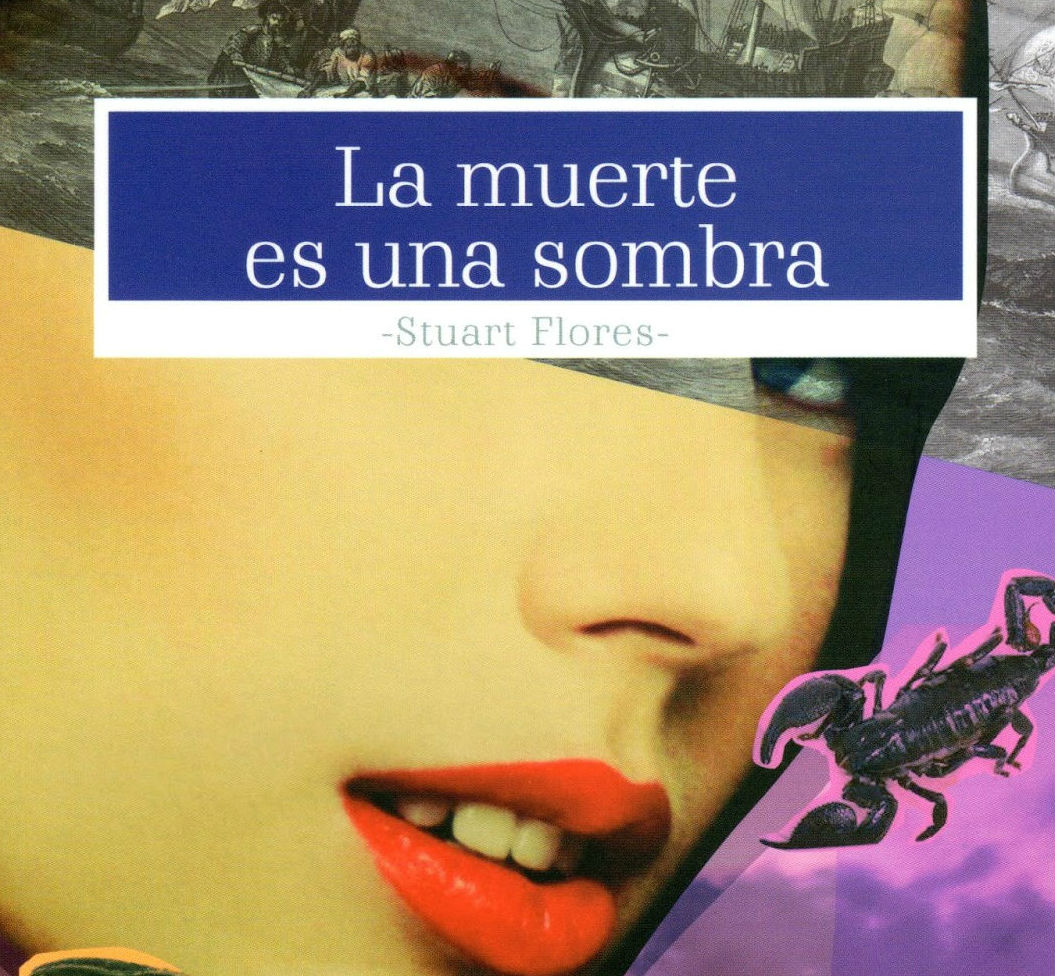

La muerte es una sombra (Matalamanga), libro debut de Stuart Flores, quien durante años se ha dedicado a la difusión de la producción literaria nacional a través de reseñas de libros, artículos y entrevistas, tiene un poco estos dos aspectos que señalé en las líneas anteriores. El conjunto conformado por trece relatos breves es irregular y creo que una mejor configuración del mismo (ya pensando en el libro) pudo haber ayudado a ocultar algunos defectos aún por corregir y esto hubiera logrado que los méritos de este narrador debutante (que los tiene) brillaran con una luz más intensa.

Quizá la gran metáfora de La muerte es una sombra sea aquella condición pasajera, hasta cierto punto de mero trámite que supone pasar de un estado a otro, en el sentido de que todo cambio parece presentársenos como natural cuando es conocido de antemano. Y está claro que si existe un absoluto irrebatible que nos empareja este es la muerte. Aunque, más que presentarla como un absoluto (y allí radica la vena fantástica de Flores), en muchos de los relatos de este libro la muerte da pie a un nuevo inicio, no simbólico, sino concreto como la posibilidad de la metempsicosis (el paso del alma a otro cuerpo), como en el cuento «Refugio» en que un periodista sabe que el suicidio de una mujer de su barrio es parte de un ritual para que la occisa logre dejar su cuerpo decrépito y viva en otro, en este caso, aparentemente, el de un gato: “Me contabas lo que tenías preparado para huir de todo […] La pócima de San Pedro ya estaba lista. Primero la bebería el gato, luego tú. Él se dormiría después de caminar erradamente y tambaleando. En ti el efecto sería distinto, te volvería más lúcida […] y cogerías la daga […] La primera hendidura sería en tu muslo derecho […] El final estaría en tu garganta”. Lo interesante, donde se juega el relato, es en esa indeterminación de si los hechos sucedieron o no del modo en que la anciana se los narró al periodista, y este nos hace conocer mientras se acerca al féretro de la anciana que está siendo velada. De este modo, todo queda en la hipótesis, en la especulación, ya que nadie, es decir ningún personaje, vio cómo la anciana se quitó la vida. En el procedimiento este relato me recuerda el cuento «Un hombre muerto a puntapiés» del ecuatoriano Pablo Palacio.

Pero así como en este relato el efecto fantástico está bien logrado en general, en muchos de los otros que apelan a este mismo recurso, sea en su modo absurdo o misterioso, no solo no logran cuajar del todo, sino que son aquellos textos donde se evidencian errores y defectos en el fraseo, la estructuración de una trama (casi siempre artificiosa) que vaya más allá de lo anecdótico y ciertos vicios del lenguaje que se plasman en frases hechas, casi siempre infelices, como en el cuento inicial «La guerra según Octavio»: “Cuando la anciana lo vio parado sobre el umbral de la puerta, a punto de marcharse, experimentó la triste sensación de las mujeres que se quedan solas, solas de esposos e hijos que van a arreglar cuentas con el destino” (p. 15); «La cacería»: “esa aura sagrada que se observa en los objetos que acaban de ser purificados por un resplandor celestial” (p. 41); el relato que le da nombre al conjunto «La muerte es una sombra»: “seguía vagabundo en un sórdido mundo lleno de naves aéreas” (p. 47); «La palabra»: “el niño no mostraba jamás muestras de” (p. 53), “en ciertos tramos del camino cogía alguna rama seca que le habría pertenecido a un árbol” (p. 54). En otros casos, sin embargo, construcciones que aparecen como aparentes errores de sintaxis o del uso de los tiempos verbales evidencian más bien la particularidad de Flores y su lenguaje diglósico que se revela ante el lenguaje estándar. «Gauloises»: “Habría sido una confusión, pensó” (p. 66 ); «Autógrafo»: “Después de enviar el cuento al concurso tuve miedo. Era un concurso de provincia y tenía la escabrosa seguridad de que ganaría” (p. 79), son muestra de ello y un aspecto a tener en cuenta como huella de identidad.

Mención aparte merece el relato «Nueva vida de pareja». Aquí, lo que podría manejarse como el retrato de una relación simbiótica de pareja se convierte en una inversión de “roles”. Lo sorprendente del texto no es este hecho sino la forma en que Flores, a través del personaje del marido que empieza a ser “feminizado”, nos muestra su percepción de la masculinidad y femineidad como estereotipos que reproducen una postal cincuentera de la familia estadounidense modelo, en que para la mujer está reservado el espacio doméstico y para el hombre el público, social. Aquí la ironía no logra desvelar ciertas estructuras de pensamiento que lo único que hacen es seguir reforzando estereotipos.

El mayor problema de estos relatos, sin embargo, es que casi siempre se resuelven con un prodigio que es impuesto desde fuera del mundo posible que se viene representando. Pero esa vuelta de tuerca es arbitraria, apela al elemento sorpresa pero en todo el relato jamás se dejó algún señuelo que lo justificara.

Sin embargo, los relatos en donde Flores muestra mayor seguridad y una sabía economía no solo del lenguaje sino de lo que con este cuenta, son de una factura notable. Un ejemplo de esto es «La bella dama», en el cual lo que no se dice es más importante, incluso, que aquello que se cuenta. Este relato funciona como en un reloj suizo, nada le sobra y todo aporta a llenar los aparentes vacíos que la narración deja adrede para que sean llenados por el hábil ojo del lector. Otro texto interesante es «Duérmete, niño», en que, con cierto afán explorativo, Flores nos entrega un relato enrarecido, casi oblicuo, que busca, antes que nada, configurar una atmósfera. Se trata de un buen ejercicio, sin duda, para proyectos mayores. También está «La vanguardia fugaz», quizá este sea el relato que se diferencie en tono, intensidad y en un despliegue del lenguaje distinto, pues aquí Flores apela a una oralidad de la calle, casi de bajos fondos y mantiene la tensión narrativa de inicio a final. Sin duda este es uno de los textos más logrados del conjunto. Mientras que «La noche turca», excelente título para un cuento o libro de cuentos o una novela, por cierto, es un cuento hecho en un tono más relajado, casi de divertimiento que fluye muy bien y le otorga cierta liviandad al conjunto; imagen final que probablemente servirá de puente para nuevos proyectos de este autor.