- REMEMBRANZA

En abril de 2008 ejercía como presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios Santos Kaway Komori, hombre sencillo y tranquilo, hijo de inmigrantes japoneses instalados en la selva madrediocense desde las primeras décadas del siglo veinte; contador público de profesión y viejo político por vocación que lo llevó a ocupar la alcaldía de Puerto Maldonado en más de una oportunidad; fumador y buen bebedor de café. Paciente y confiado, viajero y observador; pero a pesar de la experiencia, ingenuo en los círculos políticos, lo que finalmente hizo que fuera traicionado en su última fase de autoridad. Tuve la oportunidad de trabajar con él, con mucha confianza, en una de las gerencias del gobierno regional. La mañana del 30 de abril me llamó muy temprano para encargarme que recibiera a los hermanos de Javier Heraud, que ese día llegaban a Puerto Maldonado, y los apoyase en todo lo que necesitaran, con mucha prudencia.

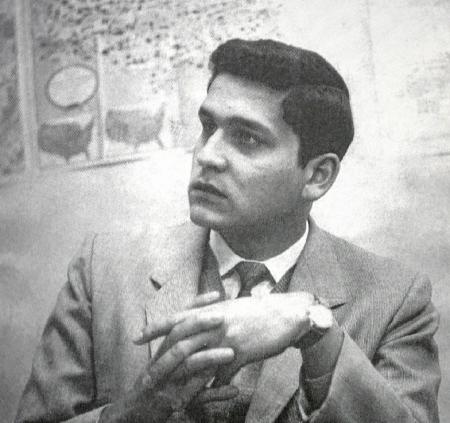

Fue un encargo especial. Como todos los lectores contemporáneos, leí a Javier Heraud muy joven, aún en el colegio, y luego admiré su obra y esa breve vida marcada por la imagen del buen hijo y el ímpetu revolucionario, por el ansia de hacer algo por su país y la tragedia de la muerte temprana. Este acercamiento a Heraud se tradujo en mi primer libro, “Etapas del viento y de las mieses”, titulado así precisamente desde un verso suyo, “ah poesía de la flor y la palabra, poesía del viento y de las mieses”.

En el acto de presentación del poemario, en Arequipa, el poeta José Ruiz Rosas hizo notar que yo publicaba mi primer libro a la edad en que Javier Heraud había sido asesinado. Guardaba, hasta perderlo en algún traslado, el libro azul de la colección de literatura peruana que se había publicado durante el gobierno militar con la poesía completa de Heraud y unos textos de valoración y crítica, en ese libro descubrí al poeta guerrillero. La imagen de Heraud era como la de un icono flotando en el recuerdo, para mis mayores, y en una suerte de utopía literaria y revolucionaria para mí y los de mi generación. Entonces, conocer de pronto a las hermanas -Cecilia, Victoria, Marcela- y al hermano, Jorge, del poeta era un privilegio especial, y en ese momento no supuse la sorpresa mayor que este encuentro me deparaba.

Los saludé en el aeropuerto, a media mañana, y los acompañé a que se instalaran en el hotel Don Carlos, el viejo hotel de turistas, a orillas del río Tambopata, cuidando no solo de estar en un lugar algo alejado del centro de la ciudad, sino también de no “caer” en algún hotel o restaurante de uno de los hombres que participó en el acribillamiento de Javier y que ahora es dueño precisamente de uno de los mejores hoteles de la ciudad. Junto con ellos estaba Pablo Baraybar, conocido antropólogo forense y un ayudante; con ellos, más el encargado de la Beneficencia Pública de Puerto Maldonado, nos reunimos para elaborar una agenda de trabajo. La primera acción sería ir a visitar la tumba de Javier.

Puerto Maldonado es una ciudad que no ha crecido al ritmo de otras capitales de departamento. Con solo cien años de existencia, lo que fue una pequeña aldea donde se asentaros buscadores de caucho y oro, madereros, colonizadores, aventureros y religiosos misioneros, en medio de una tupida selva tropical habitada por pequeños grupos de nativos nómades, y en el punto donde se une el río Tambopata al mítico Madre de Dios, llamado por los incas Amarumayo y por los nativos Eori, la ciudad ha crecido con sus anchas calles de tierra y sus casas de madera, enfrentándose a un calor implacable, la falta de agua potable, la hierba feroz, las alimañas, los depredadores de madera y al abandono de los gobiernos que la han mantenido aislada por ochenta de sus cien años. Hoy hay una excelente carretera asfaltada y varios vuelos diarios, una prometedora industria turística y un ambiente festivo propio de las ciudades de la selva. Hay también un creciente movimiento comercial impulsado por migrantes puneños y cusqueños y un desarrollo profesional sostenido por especialistas de todo el país. El viejo pueblo tenía un cementerio, llamado Los Pioneros, que ha quedado ahora en el centro de la ciudad y que de vez en cuando hay que limpiarlo para que la hierba y la maleza no lo devore.

Fuimos al cementerio. En el camino el hermano me recordó que se había cuidado que nadie sepa sobre este viaje, nos fijamos si por la calle venía o no algún periodista. Él sabía que un reportero gráfico de la revista Caretas podría venir, pero no hubo necesidad de establecer un mecanismo de vigilancia, salvo un trabajador de la Beneficencia ubicado en la puerta evitaría que alguien más ingrese a ese camposanto que casi nadie visitaba. Algunas veces, dirigentes políticos y estudiantes organizaban actividades y visitas a la tumba de Javier, recordando su nacimiento o muerte, o algún poeta llegaba para tomarse una foto cerca de la sencilla lápida. Avanzamos por un sendero, entre hierba crecida, con tranquilidad, aunque las hermanas no podían disimular nerviosismo e iban tomadas de la mano. Fue emocionante, la tumba de Javier está en el suelo, cubierta por una losa de cemento, con hierba y flores a su alrededor y sobre ella se ha construido un cobertizo de madera. Sobre la tumba, junto a la lápida, había una hoja de papel donde alguien había escrito “gracias hermanitas, por visitarme”. Unas niñas que habían caminado con nosotros sin que nos diéramos cuenta leyeron el papel en voz alta, con esa voz infantil aparecida de sorpresa, y fue como si las flores hablaran.

Las niñas se fueron corriendo y el silencio cubrió ese pedazo de tierra donde yacía el poeta desde hace 45 años, donde había soportado calor extremo y fría humedad, lluvia y soledad. Ninguna de las hermanas hablaba, una de ellas tomó agua y se sentó en una tumba vecina. Yo estaba paralizado por la emoción, la voz de esas niñas había sonado en mi corazón, o en mi estómago, o en la fibra más íntima de mis huesos, y tampoco podía decir algo. ¿Qué se podría decir? Baraybar comenzó a caminar alrededor de la losa, viendo cómo se podría retirarla para cavar. El hermano me explicó en ese momento que habían venido a llevarse los restos de Javier a Lima, porque su madre así lo quería. Baraybar dijo que tal vez no había mucho que llevar.

La segunda etapa era hacer todo el papeleo necesario para abrir la tumba, conseguir los permisos de la Dirección de Salud para la exhumación y traslado y coordinar con la línea aérea para reservar un espacio para los restos. Habían preparado una pequeña urna para llevarse lo que quedaba de Javier. Acompañé al hermano a la Dirección de Salud y nos atendió el director, el Dr. Salvador Quispe, quien amablemente nos explicó el procedimiento. Si esa misma tarde podía oficializarse el pedido con los requisitos que se necesitaban, al día siguiente él firmaría el permiso. No hubo dificultades en la Beneficencia Pública ni en otra oficina, no recuerdo si fue necesario coordinar con la policía. Fuimos a almorzar y por la tarde se empezaría la tarea de abrir la tumba, a cargo de Baraybar y su ayudante. Esta es tierra muy húmeda, explicaba entre otras cosas, y tal vez ya no se conserve nada del cuerpo de Javier, advirtió.

La tarde no alcanzó para cavar los más de dos metros que se necesitaban para llegar al cuerpo de Javier, que había sido enterrado en un precario cajón y con muy poca ropa. Una ligera lluvia y la oscuridad hicieron que se postergue la labor hasta el día siguiente. No hay mucha información que detalle el entierro de Javier Heraud en el cementerio de Puerto Maldonado. Los testimonios de su padre y de otras personas que vieron el cadáver luego de ser rescatado del río Madre de Dios, dan cuenta del tipo de armas que se usaron para atacar las balsas en las que se desplazaba el poeta con sus compañeros guerrilleros, y luego se confirmó que no fue precisamente la policía la que lideró el ataque, sino aquellos “empresarios” que pensaron que estarían en riesgo sus propiedades o su vida ante la presencia de los revolucionarios. Sin ningún nivel de entendimiento, azuzaron a los vecinos y obligaron a la policía a que los acompañe y entre todos dispararon a las balsas en las que los jóvenes cruzaban el río Madre de Dios. Dispararon a matar con armas de cacería y no respetaron la rendición de los heridos. Luego la policía exhibió su cuerpo acribillado, hubo fotos y todo. Cuando llegó el padre de Javier y comprobó la masacre, se evidenció que la policía poco hizo en este episodio vergonzoso y estuvo, todo el tiempo, al servicio de aquellos empresarios insensatos, asustados y enardecidos. Lo sepultaron en silencio, con lo poco que se pudo conseguir en ese momento en una ciudad que aún no había salido de su condición de poblado.

La figura de Javier Heraud ha marcado mucho la historia y la vida del Perú contemporáneo. Su nombre se repite en plazas, calles, colegios, institutos, mercados, parques infantiles, negocios y asociaciones de todo tipo, en todas las ciudades del Perú, junto con los de héroes como Grau o Bolognesi. Una de las hermanas de Javier había revisado la guía telefónica de Lima e intentado hacer una lista de todo lo que llevara el nombre del poeta, lo que encontró rebasó sus expectativas y abandonó el proyecto. A la imagen de poeta y guerrillero, se ha sumado en los últimos años la de “buen hijo”; las cartas que escribió a su madre desde Cuba, por ejemplo, es leída por profesores y estudiantes como un modelo de responsabilidad y respeto a los padres, de ternura juvenil y madurez intelectual; felizmente su nombre no ha sido manoseado ni usado políticamente, y esperamos que no lo sea. Su obra poética y su tránsito hacia Europa y Cuba, y de allí a la selva peruana, ha sido ya bastante estudiada. Aquella mañana del 30 de abril del 2008 Javier Heraud estaba a punto de cumplir su último tránsito.

Muy temprano volvimos al cementerio. Baraybar y su ayudante ya habían avanzado en el trabajo, con entusiasmo pero sin la esperanza de encontrar algo. Las hermanas estaban pendientes, dando vueltas por el hoyo, empujando un poco de tierra, sirviendo agua, recordando a Javier. “Era un muchacho alto y fuerte, buen mozo, muy tranquilo y juguetón”, dijo una de ellas, otra añadió: “escribió poemas desde muy niño”. Tal vez no decían ninguna novedad, pero la emoción y ternura con que lo recordaban hacían que todo fuera nuevo y especial. No podía ser de otro modo, estaban hablando de su hermanito menor. La mañana iba avanzando, se empezó a cuidar el retiro de la tierra, efectivamente húmeda y apelmazada, con raíces entrecruzadas. Parecía una tarea de arqueólogos. Se había dejado a un lado el pico y la pala y ahora se usaban badilejos y brochas. Todos esperábamos en silencio. Aparecieron, entonces, unos trozos de metal retorcido, a los costados de lo que sería el cuerpo, y unos jirones de tela a la altura de los pies, que se limpiaron con cuidado. La emoción subía por dentro, podía escucharse el palpitar de nuestros corazones. Pedí permiso para tomar unas fotos, me dijeron que mejor no, ellos tampoco lo harían.

El trozo de metal era un clavo y la tela una parte de un atado de ropa que se había enterrado con el cuerpo. De pronto comenzaron a aparecer los huesos, largos y fuertes, como si emergieran impulsados desde el centro de la tierra por una fuerza delicada. Fue una visión indescriptible. El esqueleto completo estaba ahí, descansando, esperando, cuan largo era. Su cabeza estaba inclinada y la cavidad de sus ojos parecía saludarnos. Una raíz se había abierto camino por su boca y salía por un costado del cráneo, tal vez por debajo del parietal, para luego recorrer la tierra hacia la superficie. Mientras Baraybar limpiaba esa zona Cecilia recordó un verso de su hermano, uno que decía algo así como “de mi cuerpo se formará la vida”. Unos minutos después podíamos ver el hermoso esqueleto de Javier, conservado por esa tierra apelmazada, compactada por el paso de los años, generosa con el guerrillero caído, con el poeta joven. Sus clavículas anchas seguían firmes, sus amplias costillas albergaban tierra clara, sus fémures parecían estar a punto de moverse. No eran huesos blancos, grandes y fuertes lo que veía, era la delicada materia de un héroe, de un hombre sano. Baraybar estaba sorprendido, nosotros emocionados. Fue una visión indecible y hermosa, “como una espada en el aire”.

Contemplamos la osamenta por varios minutos. Las hermanas hablaban entre ellas y recordaban al muchachón que abrazaron a los veinte años al despedirse para ir a Cuba. Desde allí escribiría a su madre este retazo de carta ya conocido: “Voy a la guerra por la alegría, por mi patria, por el amor que te tengo, por todo en fin. No me guardes rencor si algo me pasa. Yo hubiese querido vivir para agradecerte lo que has hecho por mí, pero no podría vivir sin servir a mi pueblo y a mi patria. Eso tú bien lo sabes, y tú me criaste honrado y justo, amante de la verdad, de la justicia". Yo pensaba en el privilegio que me tocaba. A esas alturas, a 45 años de la muerte del poeta, que era casi mi edad, ¿cómo es que me reencontraba con el poeta? Son cosas que nadie las piensa y de pronto toca vivirlas. Quienes solamente habíamos leído su poesía y visto sus viejas fotografías, nunca nos imaginamos estar tan cerca de su cuerpo, sus huesos, de esa parte material que aún se conserva a pesar del tiempo, y dan ganas hasta de hablarle, de abrazarle.

Jorge dijo que la urna que habían traído no serviría para llevar el esqueleto de Javier y lo acompañé a buscar un carpintero, ninguna funeraria nos vendería un féretro sin certificado de defunción ni en la medida que se requería. Luego fuimos a la Dirección de Salud a recoger los últimos documentos para organizar el traslado final. En su oficina, el doctor Salvador Quispe, de hablar pausado y modales respetuosos, hizo un preámbulo antes de entregarle a Jorge los documentos, fue como si no quisiera hacerlo. Cuando puso en manos de Jorge esos papeles, sencillos pero necesarios, preguntó: “¿y ahora, a quién le iremos a leer nuestros poemas, a quién le contaremos nuestros sueños?”. Jorge no supo qué contestar. Él, también amable, atinó a repetir que era un pedido expreso de su madre. El doctor Quispe contó brevemente que algunos jóvenes de Puerto Maldonado iban a la tumba de Javier a leer poesía, o como él, a conversarle. Noté que Jorge estaba tan emocionado como yo, pero se despidió. Aun en la puerta el médico dijo: “Lo vamos a extrañar”.

Aunque no parecía, Javier Heraud estaba muy presente en la memoria cotidiana de los habitantes de Puerto Maldonado. Había un pequeño parque con su nombre y un busto, todos sabían que tenían en su ciudad un muerto ilustre. En los escritorios y paredes de muchas oficinas y locales públicos se puede leer el famoso poema de Javier, “Yo no me río de la muerte…” Los guías de turismo nunca dejaban de mencionar la presencia del poeta en su ciudad y hasta en las tiendas de artesanía habían polos con su rostro o cuadritos con sus versos.

Por la tarde se completó la tarea de recuperar el cuerpo de Javier Heraud, se encontraron además algunos clavos y ropa, una camisa y un pantalón, muy maltratados por la humedad. Efectivamente había un fotógrafo de la revista Caretas, que intentó hacer tomas desde fuera del cementerio, y algunos políticos se fueron enterando del traslado, protestaron en una radio local, pero no hubo ningún impedimento para que Javier Heraud emprendiera su último viaje, esta vez acompañado de sus hermanas y su hermano, a reencontrarse con su padre.

La última parte es ya historia más conocida. Los familiares de Heraud velaron una noche sus restos y el día 2 de mayo los sepultaron en privado, no en secreto, en el cementerio Los jardines de la paz, en La Molina.

Han pasado cinco años desde entonces. Es cierto que hay muchos más detalles que recordar, pero ya no es necesario, ya el viaje se ha cumplido, ya el tiempo ha dado la vuelta necesaria, ya se ha comenzado de nuevo. Han pasado 50 años desde el incomprensible asesinato del poeta, nunca se sancionó a los verdaderos asesinos, algunos de ellos aún andan por las calurosas calles de Puerto Maldonado, abanicándose, pero el tiempo hará su parte con ellos. Han pasado 71 años de su nacimiento, tal vez hoy sería un viejo tranquilo y amigable, recibiría en su casa a los jóvenes poetas, quién sabe. Algunos de sus contemporáneos como César Calvo y Antonio Cisneros ya le han dado alcance. Yo me quedaré con el recuerdo de su imagen en mi retina, porque siempre hay cosas que se ven y no se pueden decir con palabras.

Por: ALFREDO HERRERA.

I

Publicado: 2014-04-23

He mantenido por algunos años este testimonio en silencio. Las hermanas y el hermano de Javier Heraud me pidieron en su oportunidad discreción y prudencia, y he cumplido. Al recordarse el cincuenta aniversario del asesinato del poeta, creo pertinente repasar aquellos momentos inmediatamente anteriores al traslado de los restos del joven Heraud desde la ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, donde estuvo sepultado por 45 años, a Lima, donde ahora descansa, como sabemos, en un cementerio de La Molina.

Escrito por

EL AMAZONICO

"Una injusticia hecha a un individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad."

Publicado en

elamazonico

Periodismo con valores, Objetivo, Veraz e Imparcial