Una visión del sector cultura en el Perú

La dimensión económica (1)

Dado el carácter complejo del sector cultura en un país tan diverso como el nuestro, donde cohabitan 48 lenguas –agrupadas en 16 familias lingüísticas-, no somos otra cosa que sociedades y culturas distintas en un territorio nacional representadas de manera polémica en la institucionalidad actual del Estado, donde nuestra cultura urbana occidental establece relaciones de dominancia centralista y excluyente respecto a las demás, en un marco histórico de relaciones de fuerza impuestas a sangre y fuego desde la Colonia. Esta complejidad de “lo cultural” que se encuentra presente en todos los ámbitos de nuestras vidas hace que debamos abordarla necesariamente de forma transversal, para ello repasaremos su estado actual a la luz de siete dimensiones (2) a saber: economía, patrimonio, participación, igualdad de género, educación, gobernanza, y comunicación. Empezando con algunas preguntas: ¿Qué, cómo, y cuánto aporta el sector cultura al crecimiento de la sociedad? ¿Qué, cómo, y cuánto aporta al encausamiento de las motivaciones propias y diversas de cada uno de los pueblos que la conforman, ancladas históricamente en formas múltiples de entender el “buen vivir”, siempre en balanceo tensivo con el modo de vivir urbano-occidental dominante? Es algo frente a lo que hoy debemos responder con políticas culturales y otros mecanismos de carácter legal y administrativo de buen gobierno.

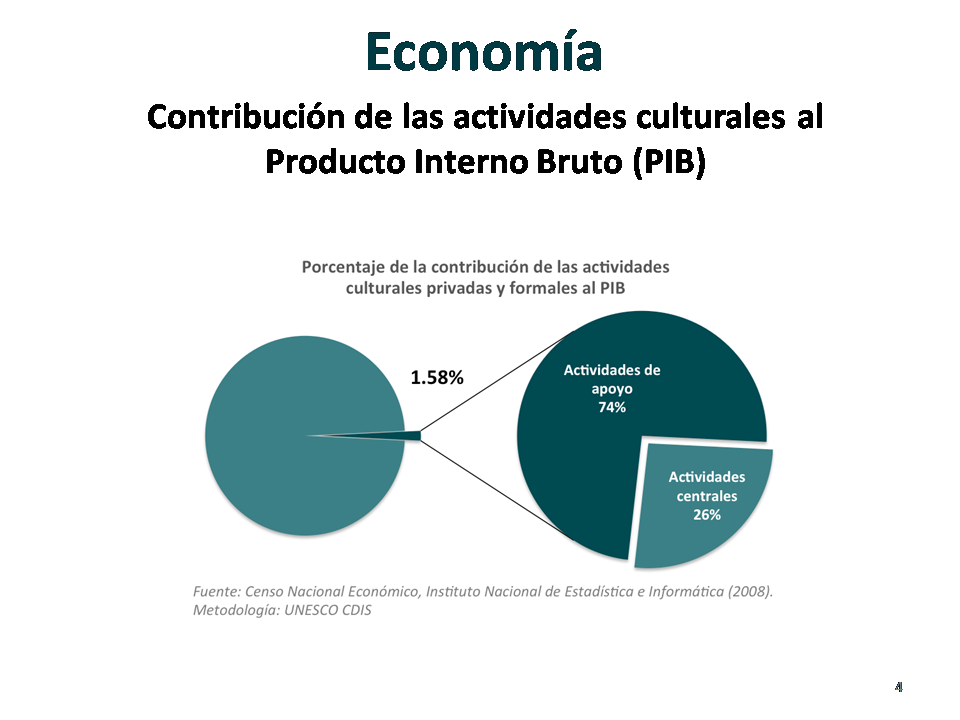

De acuerdo a lo que se desprende de los datos disponibles de la actividad privada y formal en este sector. Un primer eje del sector cultura a resaltar es su “dimensión económica”: lo cultural como una fuerza de actividad económica dinámica e innovadora capaz de aportar profundamente a la diversificación del modelo de producción actual, para crear una especie de “economía cultural”. En este momento, el sector cultura aporta oficialmente el 1.58% al PBI. Pero es evidente que es un valor mayor (3) . Es interesante la composición de esta cifra que se divide en un 26% para bienes y servicios netamente culturales, mientras que el 74% se refiere a bienes y servicios culturales de equipamiento y apoyo. ¿Qué nos indica esta partición? Tal vez que las actividades culturales han estado sujetas a inversiones fuertes o que la mano de obra está siendo pagada a precios bajos, lo cierto es que el equipamiento pesa tres cuartas partes de la cifra y sólo una cuarta parte va a la mano de obra y/o bienes.

En el aporte del sector cultura al PBI no se ha considerado la inversión del Estado, ni la inversión informal; tampoco todo lo que bajo el membrete de “turismo” es desprendido de la riqueza que aporta el sector cultura más por cálculo económico-político que por lógica y racionalidad de gobernanza ¿qué hace que “turismo” ser un sector? ¿Qué sería el “turismo” sin patrimonio en un amplio sentido? Pero eso pertenece a los aportes indirectos del sector, a sus externalidades, es un problema de política y gobernanza que veremos más adelante, sin embargo lo mencionamos para dejar constancia de la magnitud del aporte del sector cultura a la economía. El trabajo de los técnicos del MINCUL arrojan una serie de datos muy útiles –hay que reconocer este esfuerzo-, sobre el estado actual del sector cultura, en algunos casos con cifras no tan actuales -porque no existen posteriores-, pero permiten un primer diagnóstico, preguntarnos por aspectos clave de este sector cultural, de suma importancia para la diversificación del aparato productivo.

Fuente: Infoartes

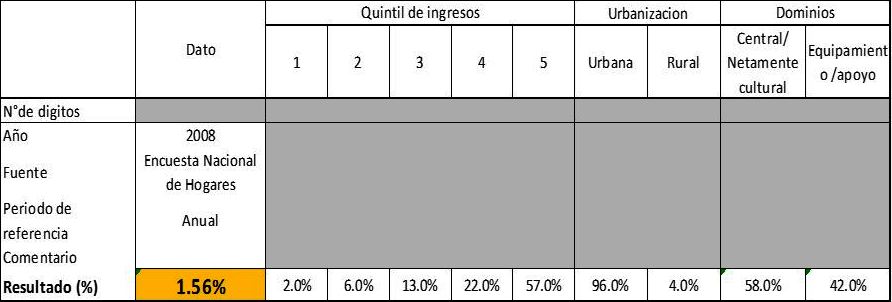

Hay una fuerza repartida de forma desigual como se puede interpretar del sguiente cuadro donde se ve que el gasto de hogares en "cultura" se concentra predominantemente en la ciudad. Al analizar más de cerca una cifras como la de gastos de consumo final de los hogares en actividades, bienes y servicios culturales, respecto de sus gastos totales que es del orden del 1,56%, debemos precisar que un quintil es la quinta parte de los hogares ordenados de menor a mayor en función a los ingresos. Así, el quintil 1 representará a los hogares con menores ingresos y el quintil 5 a los que perciben mayores ingresos. Aclarado esto pasamos a entender la composición de las cifras del ítem mencionado, donde es importante ver que el gasto se concentra en los quintiles 5 con el 57%, y el quintil 4 con el 22% donde están los mayores ingresos. Sin punto de comparación con el 2%, 6% y 13% de los quintiles 1, 2 y 3 respectivamente. Por otra parte no es novedad constatar que el 96% del gasto está concentrado en el medio urbano, contra el 4% del medio rural, esto es una imagen cuyo reto es urgente revertir. También es interesante comentar que de la cifra total del gasto, el 58% se ha empleado en bienes y servicios netamente culturales, mientras que el 42% se refiere a bienes y servicios culturales de equipamiento y apoyo -por ejemplo, reparaciones.

Fuente: Infoartes

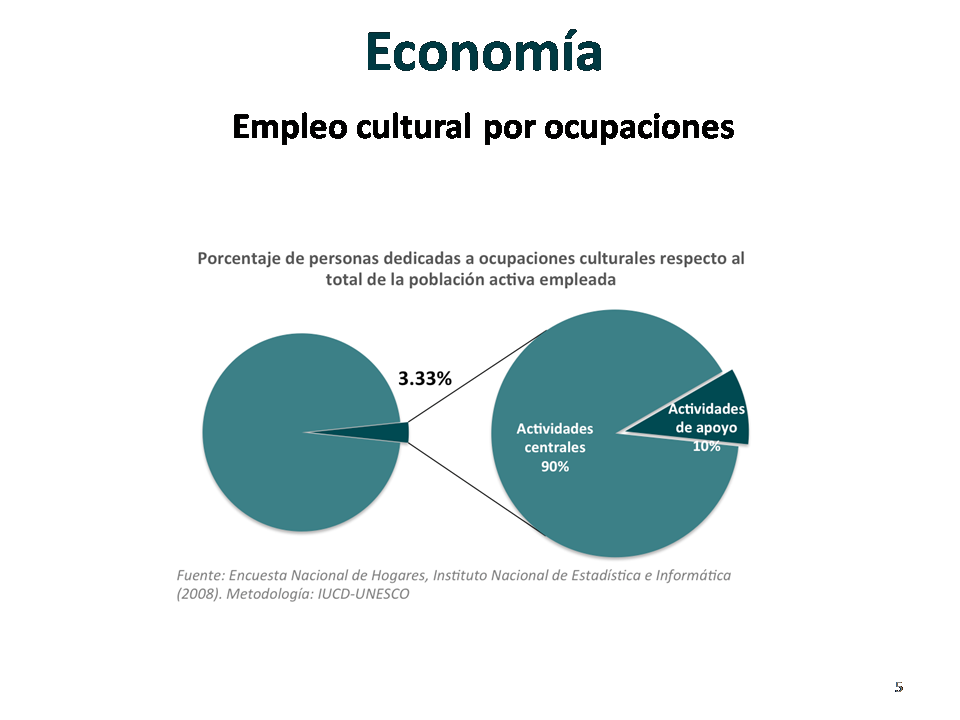

La cultura como una fuerza de actividad económica dinámica e innovadora: permite generar empleos (el año 2008 fue el 3.33% de la PEA), e ingresos determinados como el mencionado aporte de 1.58% al PBI por lo tanto, el sector cultura fomenta directamente el crecimiento económico desde hace mucho aunque su aporte haya sido ocultado, no obstante produce impactos sociales positivos hacia el exterior. Los empresarios culturales y creativos invierten en nuevos talentos y nuevas estéticas, esto promueve la creatividad y la innovación, garantiza la diversidad cultural y la disponibilidad de opciones para los consumidores y productores. De lo publicado oficialmente por el actual Ministerio de Cultura, tomamos los siguientes datos:

Fuente: Infoartes

• El aporte de la cultura (solo de actividades privadas y formales, sin incluir las del gobierno) al PBI es el doble que el sector de la pesca y acuicultura, así como bordea y supera al de servicios como electricidad, gas y agua.

• La cultura genera más puestos de trabajo que la minería.

• En el año 2008 el porcentaje de personas ocupadas, dedicadas a ocupaciones culturales y no culturales en establecimientos culturales fue de 3.33 %, esto significa alrededor de 660, 897 personas, del total de la población activa empleada (4) .

• En el sector cultura la empleabilidad de la mujer es alta (62% mujeres / 38% hombres).

Fuente: Infoartes

Por otra parte, hay expectativa por los resultados que alcance el proyecto del Ministerio de Cultura junto a la Comunidad Andina, en el marco del “Programa de armonización de Estadísticas y Cuentas Satélite de la Cultura”, mediante el cual se creó “una cuenta satélite” del sector cultura que nos permitirá saber en su momento y con mayor precisión, cuánto aporta realmente este sector a la economía peruana más allá de su valor actual (1.58% del PBI) que debemos tomar como algo simbólico porque todo indica que su valor es mayor. Esto debería ser suficiente para tirar abajo el mito de que la inversión en cultura es superflua, es gasto “no retornable”.

Externalidades del sector cultura: contribuciones indirectas

En los últimos años, el interés por el papel que cumple el sector cultura como elemento transversal en los procesos de desarrollo ha permitido entender como influye en otros campos, e incluso ya se habla y teoriza sobre el milagro de una “economía naranja” –que debemos mirar con pinzas desde la perspectiva del “buen vivir” de nuestros pueblos, por lo que ella coloniza al hacer avanzar al mercado a la hora de comercializar algo-, como modelo económico basado en el potencial de la diversidad cultural, tal vez sea hora de que la economía copie el modelo de la diversidad cultural que en realidad viene sobretodo de nuestra biodiversidad bosquesina. Por ello es importante entender, elucidar la separación entre los sectores “turismo” y “cultura”, donde el primero se torna como el aporte indirecto del segundo.

Como es sabido los sectores de la economía se definen de acuerdo a la división de la actividad económica de un país, en sectores primario, secundario, terciario y cuaternario –hoy se agregan otros-, de acuerdo a si transforman la naturaleza directamente en materias primas (primario), o éstas en productos terminados (secundario). El turismo pertenecería al tercer sector que consiste básicamente en brindar servicios, el sector cultura también pertenece a este sector y a la vez rebasa esos límites ¿qué los diferencia? El turismo no produce bienes sino servicios, relacionados con el conjunto de viajes que una o varias personas realizan por placer o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos, durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal. Si uno se pregunta cuál es la esencia que motiva estos desplazamientos, se verá principalmente se origina en la curiosidad por la otra cultura –incluso “idealizada”- lo que mueve, motiva la finalidad de viajar y conocer otras realidades y sus expresiones culturales, de forma experimental incluso cuando se hace turismo de salud, en menor medida se hace turismo por otras razones como eventos especiales.

Veamos entonces, las determinantes estructurales o actores de la “industria” del turismo a saber (Gasché, 1986), el cliente en su mayoría extranjero sin desmedro del turismo interno ávido por conocer lo que le presentan imágenes ideales en folletos, videos y películas para una conciencia usualmente ilusoria, imaginaria, mística y fetichista; una segunda determinante es la institucionalidad pública y privada relacionada con esto donde tenemos desde los organismos reguladores como INDECOPI hasta cualquier empresa del ramo; y una tercera determinante serían los recursos nacionales propiamente dichos, los cuales se reducen al patrimonio como marco general de la actividad turística, que puede ser natural cuando se trata actividades ligadas al conocimiento del paisaje, la fauna y la flora silvestre nativa; hay un segundo tipo llamado cultural que se divide en dos, material cuando se trata de actividades relacionadas con monumentos, museos, ciudades; y un segundo vivencial-humano cuando estas actividades tienen por objeto observar, experimentar y consumir otras formas de vida, costumbres, o productos del trabajo vivo como la artesanía y el arte.

La razón de ser de la “industria” del turismo es la curiosidad de dos o más seres humanos por la cultura del otro, es sólo un tercero que interviene en esa dualidad inicial y su “industria” como tercer actor consiste únicamente en intermediar entre los extremos de la relación dual inicial, intermediación por la que el empresario del sector percibe ingresos que se convierten en la riqueza que este “sector” aporta al PBI. Como afirma Gasché: "El hecho de que se pague convierte a las personas interesadas en clientes, el recurso en mercancía y el papel del intermediario en negocio”. Esto envuelve a las personas en una relación mercantil genérica fundada en el no-pago por la presencia “auténtica y esencial” del indígena en ninguna forma, por ello entendemos esta relación mercantil genérica como operando de manera oculta detrás y por encima de las relaciones comerciales, laborales y paternalistas-asistencialistas manifiestas, sin que los tres actores implicados sean conscientes de ello (Gasché, 1986). Vistas las cosas de esta forma “turismo” es un sector aparte, que no obstante lo delicado de los recursos con los que trabaja (la vida social y material de nuestros pueblos) su performance ha tenido efectos depredadores para el patrimonio en general –basta revisar iniciativas diversas que han desprotegido el patrimonio en honor al “turismo” para entender que éste ha funcionado gobernado mayormente por intereses comerciales peligrosos cuando lo identitario se ha convertido en mercancía, razón por la que no debería estar divorciado en ningún sentido del sector cultura y ser por el contrario un vice-ministerio.

Otro aspecto que esconde la relación mercantil genérica con respecto a turismo y cultura, es la desvalorización cultural del patrimonio al ser convertido en mercancía, hay una condición del capitalismo al igual que con el mundo asalariado, por la que estos recursos no ingresan como insumo en el producto “turístico”, de lo cual resulta por ejemplo que igualmente convertido mercancía el patrimonio arqueológico resulte en algunos casos menos valioso que el capital comercial y la infraestructura vial, hasta el punto de ser destruido en su nombre, de donde su valorización monetaria implicó la pérdida previa de una significación que permitió ser destruido como en el lamentable caso de Puruchuco, como punta de lanza de otros muchos ejemplos similares. Sin embargo creemos que las cuentas se han hecho mal, si se hubiera estimado en otra forma su valor monetario que debe ser superior al que presionó su destrucción lo hubiera salvado. Héctor Vega (5) , comentarista del libro “El capitalismo en el siglo XXI” de Thomas Piketty, desarrolla ampliamente la cuestión del patrimonio desde el punto de vista de su valorización económica, afirma del autor comentado que:

“rechaza las ideas fundamentales de Marx en relación al sistema capitalista; se centra en la valorización de activos tangibles y financieros y la transferencia de dichos activos mediante la herencia del patrimonio de una generación a otra. Patrimonio que desarrolla un crecimiento sin límites y que se transmite hereditariamente. (…) Inherente al capitalismo es el control de los medios de producción, lo cual permite la recuperación del valor agregado por el trabajador. Piketty confunde activos de diversa clase que constituyen la riqueza de la sociedad, unos que entran en el consumo, como por ejemplo la riqueza patrimonial inmobiliaria, con otros, tangibles o intangibles, donde su función económica es la de medios de producción, que contribuyen al incremento de la producción del período siguiente.

"El rendimiento del capital se mide según la rentabilidad del mercado de los Ingresos de la propiedad. A la cual se agregan elementos adicionales a saber, externalidades, proporcionadas por el Estado y exentas de impuestos, cual es el caso de la infraestructura pública; bienes públicos, como el agua, la educación, el medio ambiente, la seguridad pública…cuyo costo se transfiere a la sociedad, e implica un mayor rendimiento del capital".

Esto nos hace pensar en una realidad como la nuestra, donde el rendimiento del capital se incrementa pero generando con ello externalidades negativas no siempre costeables más que en teoría; como es el caso de la explotaciones mineras donde la investigación sobre el costo verdadero de sus secuelas revela situaciones donde ha muerto la actividad agrícola o se ha modificado radicalmente el paisaje, o se ha contaminado la napa freática con daño a la salud de los habitantes por presencia de metales pesados. Una situación de crecimiento como esta, comparable a las grandes construcciones que se planean en los acantilados de distritos como Miraflores o Barranco, daña también el valor de otros activos, como cuando las refinerías se instalan en la proximidad de complejos inmobiliarios deteriorando su calidad de vida, o cuando se privatizan espacios públicos y patrimoniales, o se invade patrimonio natural, arqueológico, monumental, histórico y urbanístico. En resumen se trata de un daño al desarrollo general de la economía a través de dañar el “capital cultural”. Lo interesante aquí es la forma como el autor nos da pistas para valorizar el patrimonio material, para ello la lógica del razonamiento es el siguiente.

“Una forma de determinar el valor económico es estimar el valor de los activos del capital natural que provee este flujo anual de valor. Esto es como comparar pagos de hipoteca [flujo de valor] al valor de mercado de la vivienda [valor de los activos]. El valor de un activo puede estimarse a partir del flujo de beneficios que proporciona. Si el capital natural de la zona de Intag se tratara como un bien económico, el valor de los activos de los sistemas naturales sería un promedio de USD $15.5 mil millones a una tasa de descuento del 3% que reconoce el carácter renovable de los servicios de los ecosistemas, y que habrá gente en el futuro se beneficien de ellos”. (Vega)

Con esto queremos dejar claro que la valorización del patrimonio frente a la proyección de obras grandes requiere de tener en cuenta muchas más aristas que la sola valorización monetaria. Sin embargo la dimensión económica del sector cultural nos enseña que la inversión que se haga en la puesta en valor y gestión del patrimonio material resulta beneficiosa para el Estado y la sociedad, por ello se requieren cambios profundos respecto a turismo y al desarrollo de obras de infraestructura productiva, para tener la coherencia que requiere cumplir con la finalidad del sector cultura para la identidad de un país como el nuestro.

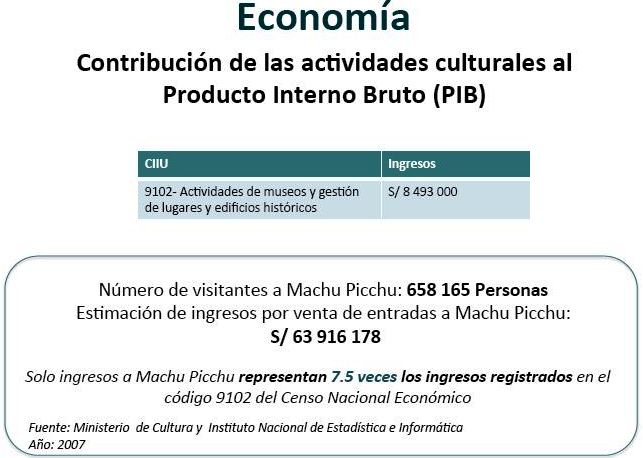

Lo anterior no resulta secundario cuando vemos que el patrimonio arqueológico produce suficiente capital dinerario en forma directa que bien administrado por un sistema descentralizado revertiría el estado de abandono en políticas culturales en que se encuentran las regiones respecto a su defensa, lo que contrasta con el aporte que generan sus monumentos, como es el caso de Machu-Picchu. Un dato curioso que salta con información del año 2007, el número de visitantes fue de 658,165, y la estimación de ingresos por venta de entradas a es de S/. 63’916,178, lo que representa 7.5 veces más los ingresos registrados en el código 9102 del Censo Nacional Económico donde figura el monto de S/. 8’493,000. Una política adecuada de investigación, puesta en valor del patrimonio y mercadeo cultural de otros monumentos sería clave para la generación de riqueza bajo este concepto. Sin contar los impactos que tal potencial tiene en otros nichos de mercado como turismo, alimentos, esparcimiento, ropa, salud, artesanía, industrias culturales. No siendo poco lo que aporta el sector cultura a la economía y a su diversificación, es importante resaltarlo.

Notas:

(1) Los siguientes aportes están sustentados en los indicadores culturales que la UNESCO aplicó en el Perú a través de un equipo peruano para el periodo 2013-2014, cuyos resultados produjeron siete informes técnicos, uno por cada dimensión en que se dividieron los 32 indicadores, presentados públicamente en diciembre de 2014.

(2) Cf. Llamados “dimensiones” estas etiquetas permiten pasar revista al sector cultura según la metodología de la UNESCO aplicada en los indicadores culturales aludidos.

(3) Cf. http://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2014/12/FINAL-IUCD-11-diciembre-Compilada.pdf (18-10-2015).

(4) Cf. http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1105/cap03.pdf (Pág.165).

(5) Cf.: https://aquevedo.wordpress.com/tag/capital-financiero/

(6) Fuente: Ministerio de Cultura y el INEI. El código 9102 corresponde al concepto “Actividades de museos y gestión de lugares y edificios históricos”, el cual figuró con un monto de S/. 8’493,000.